Nachgemessen

Vor einer Weile hat mich jemand auf

WeMos aufmerksam gemacht. Das sind kleine Entwicklungsplatinen, ähnlich wie Arduino. Im Gegensatz zu dem befindet sich darauf allerdings kein kleiner AVR-Controller, sondern der deutlich schnellere

ESP8266 — mit dem ich ja in anderer Bauform auch schon

rumgespielt habe. Dementsprechend funken die kleinen auch im WLAN. Da die WeMOS-Boards direkt per USB an den Rechner angeschlossen werden können entfällt das Gefummel mit RS232-Konvertern und 3,3V Versorgungsspannung, und programmiert wird komfortabel über die Arduino-IDE.

Sehr interessant ist die Mini-Variante. Dabei muss man zwangsläufig an das Buzzword Internet of Things denken.

Für den Mini gibt es auch direkt ein Shield mit einem DHT22. Das ist ein Sensor mit dem man digital Temperatur und Luftfeuchtigkeit auslesen kann. Solche Messknoten will ich schon seit langem im Haus verteilen, und diese Boards sehen so aus als ob sie dafür gemacht sind. Der Wemos und das Shield kosten jeweils rund 4,50 Euro, so ist das auch ein bezahlbarer Spaß.

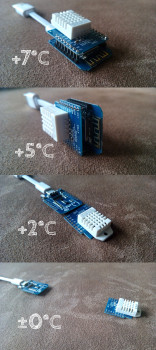

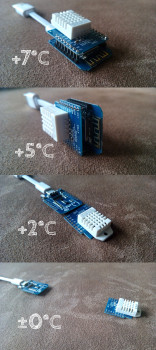

Abweichung je nach Anordnung

Die Programmierung war — Arduino-typisch dank der vielen Bibliotheken — nicht allzu schwer, so hatte ich nach kurzer Zeit einen funktionierenden Messknoten, samt der Messwerte im Zabbix.

Aber die Temperaturen waren verblüffend. Im Wohnzimmer ist es warm, aber nicht über 28°C. Nanu?

Das Infrarot-Thermometer hat mir dann verraten dass der WeMos stellenweise bis zu 32°C warm wird, und die Temperatur im DHT etwa 7°C über Raumtemperatur. Und richtig genug: wenn ich mein Platinen-Sandwich senkrecht positioniert habe waren es dank der Luftzirkulation nur noch 5°C zu viel. Mit dem Shield direkt neben dem WeMos — also nicht als Sandwich — waren es nur noch 2°C. Vielleicht hätte ich für den Versuch auch dünnere Drähte nehmen sollen. Vernünftige Werte habe ich erst bekommen als ich den Sensor thermisch komplett von dem WeMos entkoppelt habe, durch etwa 10cm Draht.

Also: gute Idee, leider nicht ganz zu Ende gedacht. Von den WeMos-Boards werde ich mir wohl noch ein paar zulegen, aber die Sensoren kommen dann wohl in freier Verdrahtung zum Einsatz. Und vielleicht durch ein Gehäuse vom ESP getrennt…

Oh, eine andere Möglichkeit wäre vielleicht, die Sensoren aktiv zu machen. Bei mir werden die zur Zeit passiv abgefragt, per HTTP. Dazu müssen sie natürlich durchgehend im Netz sein. Wenn die sich beispielsweise nur alle fünf Minuten aktivieren und dann zum Beispiel per MQTT ihre Werte abliefern hätten sie vielleicht gar keine Zeit um sich aufzuheizen… und vielleicht würde diese Variante eh mehr Sinn machen. Schon allein wegen des Stromverbrauches (der im Moment übrigens bei 70mA am USB-Port liegt). Mal sehen…

).

).